武井 宗道Soto Takei

- 東京都 | TOKYO

- 無流派 | INDEPENDENT

茶の湯の深遠な魅力に心惹かれ、武家茶道の宗家に内弟子として入門。その後、家元より「宗道」の号を授かり、2013年に独立。以来、流派にとらわれることなく、茶の湯を広める活動を展開。現在は生まれ故郷である東京・清澄白河にて、初心者から他流派の方々まで参加しやすい茶会や教室を主催し、茶の湯の魅力を日々伝えている。

築90年のビルに息づく茶の空間

近年コーヒーの街として名を馳せ、次々とカフェがオープンしている清澄白河。しかしその一方で、相撲部屋や職人の工房も点在し、下町の風情が色濃く残る場所でもあります。

そんな街の一角に佇む築90年の集合住宅、清澄寮。

1階には感度の高いお店が並び、清澄白河のランドマーク的な存在となっているこの建物の一角に、宗道さんは自らの茶室を構えています。

宗道さんの手によって静謐なお茶室に生まれ変わり、茶と向き合うひとときが穏やかに流れています。

都心の喧騒を忘れ、炭火を囲む茶室

炭火が釜の湯を沸かす音が静かに響くお茶室。

都会の喧騒から切り離されたこの空間では、夜には和ろうそくの灯りの中で、心静かにお茶を楽しむことができます。

この茶室の魅力は、単に炭火が使えるだけではありません。

竹をあしらい、斜めに軸を掛けたその意匠は、「雲脚」という茶室の斜めの壁床から着想を得たとのこと。

もともとの部屋の構造を活かしたアイデアも印象的です。備え付けの棚に花入を飾ることで、脇床や違い棚のような役割を持たせ、空間に自然な調和を生み出しています。

炉についても、床下にすぐコンクリートがあるため、底の浅い「置き炉」を畳に入れ込む形に。「結果的に釜が見えやすくなり、お客様からは好評です」と宗道さんは語ります。

誰もが参加しやすい、開かれた茶会

この場所ではどんなお茶会が行われるのでしょうか。

「所作や作法を気にする必要はありませんし、服装も普段着で大丈夫です。とにかくお客様が来やすい雰囲気を心がけています」と語る宗道さんが主催する茶会は、初心者でも気負わず参加できる工夫が施されています。

たとえば、一般的なイベントと同じようにインターネットで簡単に予約できることです。

お茶会に初めて参加する際は、わからないことが多く、不安に思うこともありますが、サイトには所要時間や会の流れが明記されているため、安心して参加できます。

また、平日夜や日曜日など、慌ただしく働いている人でも参加しやすい時間帯にお茶会が開催されています。懐紙などの道具を持っていなくても手ぶらで参加できるため、予定の合間や仕事帰りにふらっと立ち寄ることもできます。

現在は、毎月第3日曜日に月釜「清白(すずしろ)茶会」、また平日夜には不定期で「夜のお茶会 くれぐれ」が開催されています。

お茶会の開催情報は常にInstagramで公開されており、思い立った時に参加しやすい点も魅力です。

下町で育った宗道さんは、ご自身の茶会を「宵越しの銭は持たない」という江戸下町のサッパリしたお茶会だと表現されます。

「訪れた人たちが、お茶会だと意識せずに気軽に楽しんで、帰る頃に『あ、そういえばこれはお茶会だったな』と思い出してもらえるような会を目指しています」

お茶を楽しみながら

続けられることが大切

お茶会だけでなくお稽古場も、参加しやすい形式で開かれています。

社中の皆さんは20代から70代までと年齢層も広く、建築やプログラミングなど理系のお仕事をされている方が多いそう。男女の比率は、およそ女性7割、男性3割ほどとのことです。

お点前の習得を目指す方もいれば、お茶をいただくために訪れる方、宗道さんや社中さんとの会話を楽しみに来られる方も。その稽古の形は様々です。

「お茶は一生ものですので、お点前を覚えることも確かに必要ですが、それ以上に楽しみながら『続ける』ことが大切です」

宗道さんの稽古場では、稽古に通えなくなってしまった方々もグループに残り、茶会や懇親会、竹を取りにいく会などに単発で参加できます。他流の方も、月1回の座学の会だけ参加することもあるそう。

個々人がそれぞれの目的を持って、自由にお茶と向き合える場所です。

お茶の楽しさをシンプルに味わうお稽古

「茶道のお稽古」と聞くと、点前や作法を一つひとつ覚える膨大な学びを思い浮かべるかもしれません。しかし、宗道さんのお稽古では、お点前を薄茶、濃茶、炭点前の3つに絞って教えています。この3つがあれば、茶会や茶事も十分に楽しめるそうです。

「従来のお稽古では、どうしても細かな所作を覚えることが中心になりがち。でも、このスタイルにしたことで、お茶の本質に直接触れることができるんです」と宗道さん。

習う内容が絞られているからこそ、お茶の楽しさが心に直接伝わります。

特に印象的なのは、新しくお稽古をはじめたばかりの方へのアプローチです。

「最初にお茶会やお茶事に参加していただくことをおすすめしています。始めに最終的な目標を知っておくことで、稽古がどう活かされるかがわかり、目的意識がしっかりと持てるようになります。これが継続につながると思っています。

また、茶道の本質はコミュニケーションを楽しむことだと考えています。だからこそ、まずは基本のお点前を一つ覚えてもらい、できるだけ早い段階でお茶会を主催する楽しみを体験してもらうことを大切にしています」

実際に社中の方々は、年に1~2回、清澄庭園でお点前を披露する茶会を開いているそう。

お茶との出逢い

そんな宗道さんは、どのようにしてお茶を始めたのでしょうか。

最初に宗道さんが飲食の世界に興味を持ったのは、レストランを経営する父親の影響が大きかったといいます。しかしある時、レストランでは自分の好きな料理や飲み物をお客様に提供することはできても、それを同じ席について一緒に楽しむことは難しいと気づきました。

お茶であればお客さんと亭主の間に垣根がなく、共に時間を共有できるところに強く惹かれたと語ります。「飲食店と違って、お茶なら亭主も一緒にお相伴にあずかれます。お客様を招いて、同じものを食べたり飲んだりしながら、密にコミュニケーションを取ることができます」

父親のレストランに御宗家が訪れたことがきっかけで、宗道さんは最初から宗家の門を叩きました。そこから、彼のお茶人生が始まります。

茶道の奥に潜む、言葉を超えた教え

茶道に出会い、その奥深さに触れていった宗道さん。

お客様の振る舞いや火の勢いといった、お茶会のその瞬間でなければ感じ取れないものの中に、茶道の教えが隠れていました。

たとえば、ある場面では正しい所作も、別の状況で同じように当てはめると的外れになってしまうことがあります。

そのようなシーンの多いお茶会では、「状況ごとに何が適切かを瞬時に見極め、柔軟に頭を切り替えていくことが求められます」と宗道さんは語ります。

応用の形は無数にあり、茶人自身が、経験を重ねながら自らその術を見つけ出さねばなりません。

「茶道の教えは、言葉にできる範囲を超えた広がりを持っています。言語化できないからこそ、言葉で教えられる以上の深い気づきを与えてくれるものだと、時を経て実感しました」

流派に属さないということ

こうしてお茶に関して学び続け、茶人として独立した宗道さん。学んだ内容を基盤にしながら、流派に属さずに独自の活動を始めます。

茶会だけでなく座学の会も催している宗道さんですが、茶道の知識に流派は関係ないと語ります。

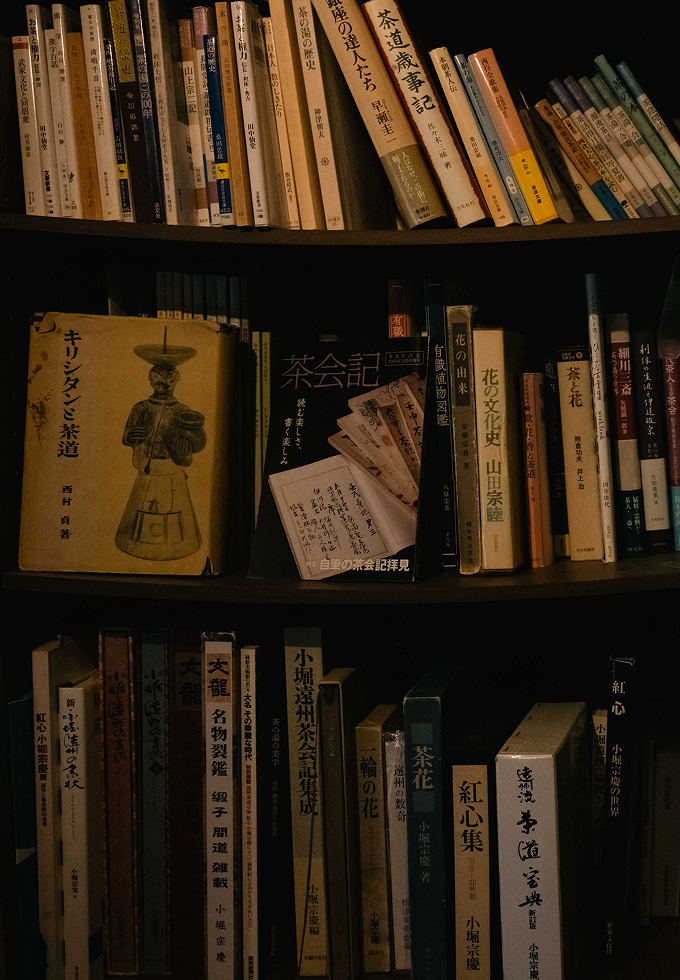

「利休の時代には流派がまだ存在せず、流派による違いや境目もありませんでした。その時代やそれ以前を紐解いていくと、枠組みを超えた無限の世界が広がっていることに気づかされます」

自分の人生と重なる、

物語のある道具を求めて

茶道の奥深さの一つでもある、お茶道具についてもお伺いしました。

「お茶会のお客様は、その道具と亭主とのエピソードを楽しみにしていますから、やはり道具が持つ物語が大切です。だからこそ、私の人生に響く道具を求めることが多いですね」

身の回りのものを見立てて茶道具に変えることを楽しんでいるそう。「お道具が全て揃っていなくても、普段使っているものを工夫すれば、茶道具として使えますよ」と教えてくださいました。

この日の掛け軸は、大徳寺管長だった福本積應老師の「友来(ともきたる)」です。春になって暖かくなって茶会を開くと、また友人が来ます。その友が来た時の喜び。そんな意味が込められています。

「描かれているたぬきのような朗らかな姿で、お茶会を楽しみたいですね」と宗道さんは語ります。

お茶には生きる上で必要なものが

すべて入っている

座学で深く学びたい人も、ただお茶を味わう時間を楽しみたい人も、宗道さんの茶道はあらゆる人に門戸を開いています。

最後に、これから茶道を始めようとする人へ向けた言葉を伺いました。

「『守破離』という言葉があります。最初は教わったことを守り、次にそれを破って試し、そして離れてみる。その先で、自分を客観視できるようになることが、『守破離』の『離』ではないかと思っています」

「お茶をすると、自分から一歩離れて自己を見つめられます。ですから、自分を冷静に見つめたい時は、やっぱりお茶をするのがいいですね」

「お茶は単なる飲み物ではなく、五感すべてで楽しむものです。お茶には生きる上で必要なものが全部詰まっていて、とても楽しいですよ」

その言葉からは、お茶が持つ奥深さと、お茶が与えてくれる喜びが伝わってきます。

- 武井 宗道Soto Takei

-

稽古場:東京都江東区白河1-3-13 清澄寮

https://www.sototakei.com/

@takeisotoお稽古、お茶会、体験に関するお問い合わせは

インスタグラムより